市邨サイエンスキャンプ Ichimura Science Camp

市邨高校では理科離れを食い止めるだけでなく、「理科好き」の生徒を育む目的として1年に2回(主に長期休暇)の野外活動調査を実施しています。

夏季サイエンスキャンプ

2024 奥飛騨温泉郷 中尾地熱発電所見学(2024)

2024 知の拠点あいちとコーガアイソトープ見学(2024)

2023 瑞�浪化石博物館とサイエンスワールド(2023)

2023 西名古屋火力発電所見学(2023)

2023 核融合科学研究所実習(2023)

2023 静岡県 相良油田と浜岡原子力発電所見学(2023)

2022 核融合科学研究所実習(2022)

2021 葦毛湿原とのんほいパーク(2021)

2019 木曽駒ヶ岳登山とキャンプ(2019)

冬季サイエンスキャンプ *( )は年度

2024 伊豆大島2泊3日(2024)

2024 伊豆大島2泊3日(2023)

2022 伊豆大島2泊3日(2022)

2021 日本モンキーセンター(2021)

2020 瑞浪化石博物館(2020)

2019 伊豆大島2泊3日(2019)

2018 伊豆大島2泊3日(2018)

市邨理科の取り組みはこちらから

伊豆大島で第3回Science Camp 2022 を実施しました

2022年12月24日〜26日の二泊三日、伊豆大島の三原山をフィールドにしたサイエンスキャンプを実施しました。コロナ禍で2年間は宿泊を伴う行事はできませんでしたが、3年振りに伊豆大島でのサイエンスキャンプを実施することができました。高校生8名(引率教員3名)が参加しました。

第1回 サイエンスキャンプ2018の様子はこちら

第2回 ��サイエンスキャンプ2019の様子はこちら

本校で開催している「市邨サイエンスアクティビティ」

クリスマス寒波が襲来した24日(土)でしたが誰一人遅れることなく名古屋駅に集合し朝6時46分の新幹線に乗り込みました。車窓は雪景色に変わっていました。私たちの新幹線は名古屋始発ということもあり定刻通りに発車しました。熱海駅で降り、熱海港で9時10分発のジェットフォイル(高速船)に乗り換える予定でしたが、寒波による強風で欠航となり、12時30分の臨時便にスライドされましたので熱海市内を観光することにしました。熱海港からアタミロープウェイで熱海城・トリックアート美術館へ向かいました。

11時50分に港に戻り、12時30分の大島行高速船に乗りました。東海汽船の高速ジェット船はジェットフォイルと呼ばれる水中翼船で、海水をジェットエンジンで吹き出しながら進みます。船体が海水面を離れるため揺れが少なく快適です。約45分で大島(岡田港)に到着です。

一日目は島の到着時間が遅れたため、予定していた火山博物館の観覧を三日目へ変更しました。島のスーパーへ三日間の食料を買いに行きました。サイエンスキャンプは自炊です。

後片付けのあとは星空観察です。名古屋から持参した2本の望遠鏡とiPadにインストールした「星座表アプリ」を駆使して冬の星空を見上げました。12月22日から31日まで、太陽系のすべての惑星が並ぶ「惑星パレード」が観察されました。冬の星座でおなじみの「オリオン座」「おうし座」「冬の大三角」もしっかり観察できました。オリオン大星雲は望遠鏡で観て感動でした。

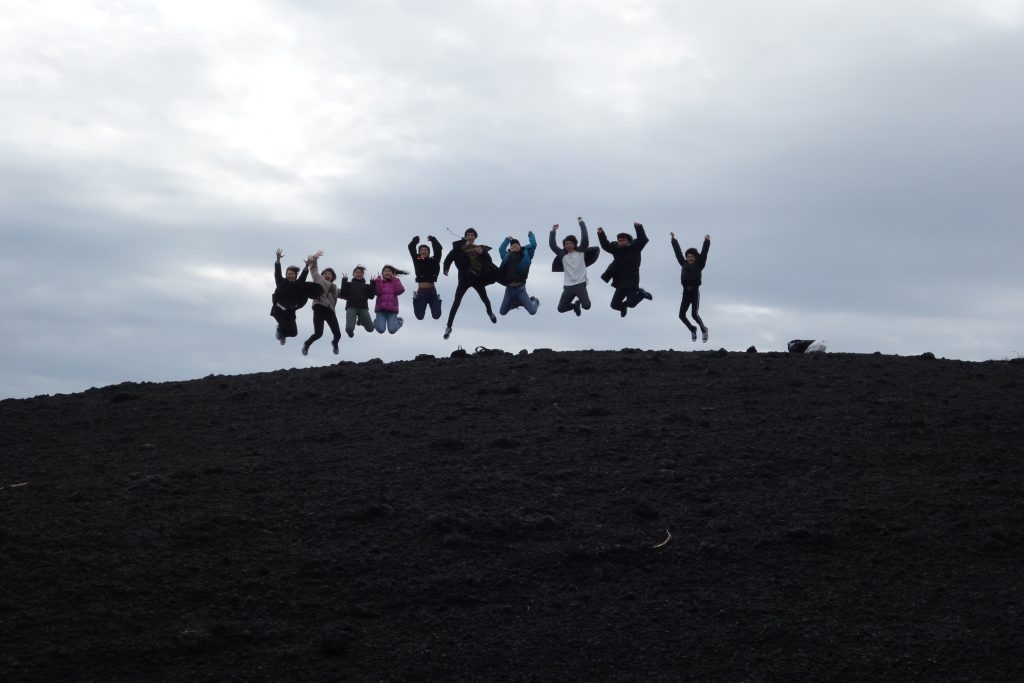

二日目は三原山の植生調査とトレッキングです。グローバルネイチャークラブの西谷香奈さんに案内していただき、三原山の植生と溶岩の歴史を教えてもらいました。西谷さんの軽快な問いかけに参加生徒たちの目はいきいきと輝いていました。市邨高校では噴火年ごとの溶岩に植物が生えていく様子を調査しています。今回も方形区をつくり植物の様子を記録しました。3年前よりも遷移が進んでいるように見えました。

朝8時30分から午後4時までの約7時間の三原山ツアーでした。植物・溶岩・遷移・鳥・島の歴史など、ツアーガイドの西谷さんからとても多くのことを学ぶことができました。生徒の多くは初めての伊豆大島三原山でした。教科書で見ていた世界を実際の目を通して見て、手で触れて感じ取ることができ、実際に体験することの大切さを実感できたようです。西谷さん、ありがとうございました。

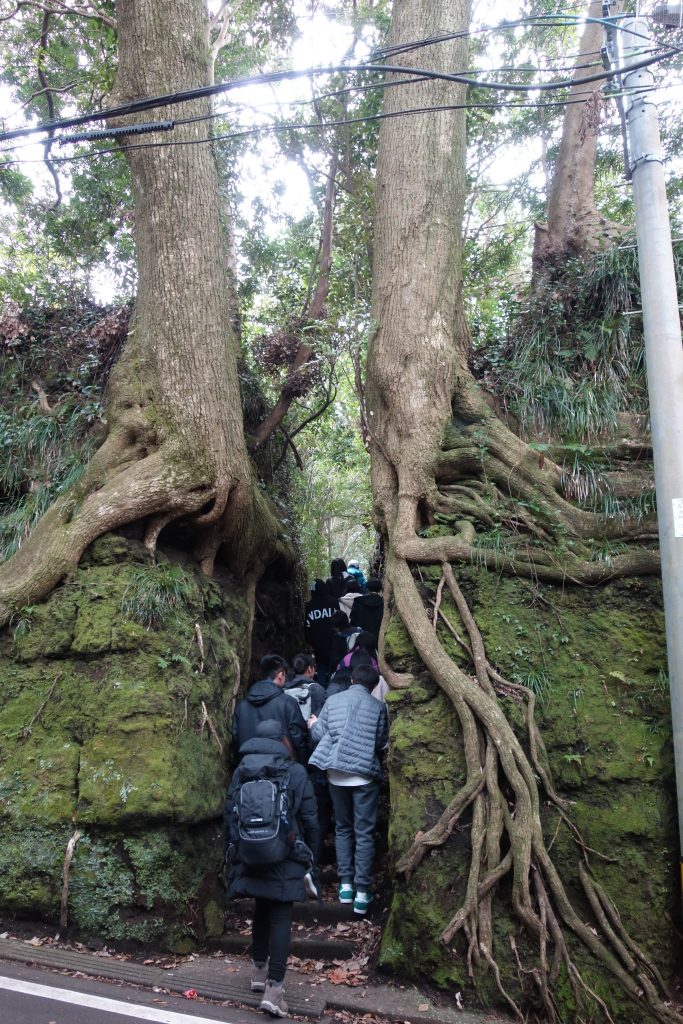

三日目は島内散策です。荒天で一日目に見学できなかった火山博物館、巨大地層群、波浮港、筆島を観察しました。火山博物館は1986年の噴火を後世に伝えるために作られた唯一の火山専門博物館です。巨大地層群は別名「バームクーヘン」と呼ばれています。道路建設中に発見され保存されています。伊豆大島の火山噴火にともなう火山灰が層状に積み重なっています。波浮港は沈下した火口を港に作りかえこともあり、水深は200mを超えるほど深いそうです。周囲を高い山に囲まれている地形のため強風に強く、江戸時代から昭和初期まで強風から退避する船の停泊港として栄えていたようです。筆島は火山の火道が硬い溶岩として残り、火道の周囲は波によって削り取られたようです。火道の岩石が筆のように界面に突き出ています。

参加者の振り返りは順次記載していきます。

冬季サイエンスハイク(犬山編)を実施しました。

12月24日(金)、日本モンキーセンターで冬季サイエンスハイクを実施ました。今回は、日本モンキーセンター付属世界サル動物園で学術部キューレターをされている赤見理恵先生からサルの行動観察を行うために基本調査を学ばせていただきました。生徒たちも実際にサルの行動観察を行い、結果をもとに考察をプレゼンしました。その後、東之宮古墳と犬山城を見学して有意義な1日を終えることができました。

調査方法は、一頭のサルを1分ごとに観察し、その瞬間の行動を記録します。こうすることでサルの行動を数値化することができます。生徒たちは約1時間、サルに向き合ってデータを収集しました。

観察後は、各自のiPadのデータを入力しプレゼンの準備をします。データから分かることと、データ以外の観察から分かることを整理してポスターを作成します。

それぞれが観察したサルの行動をプレゼン発表します。

プレゼン後は、赤見先生先生からまとめをいただきました。「どのチームも苦労したと思います。このような調査をすることで、感覚でしか伝えられない情報を具体的な数値をもとに話すことができる。はっきりと情報が伝えることができます。これからも、いろいろな視点で動物を見ることで、気づかなかった動物の世界を知ることができます。これからも頑張ってください。」と温かい言葉をいただきました。

昼食を食べた後、��徒歩で東之宮古墳へ向かいました。この古墳を調査する目的で切り開いた道路の両側に露頭が見えます。日本列島ができる過程を見ることができる地層です。これほど大規模な露頭が見られるのは珍しいそうです。

最後に、犬山城を見学して今回のサイエンスハイクを終えました。本校は併設大学が犬山市にあり、犬山城賛助会員となっている関係で、生徒手帳を提示することで無料で観覧できます。

<ふり返り>

◯猿の行動一つで色々な考察ができて、違う世界が見えて、視点や考え方が広がった気がします。今後、広い視野だったり、他の角度からの視点を日常生活でも活かせるようにしていきたいです。

◯今日、サイエンスハイクに行ったことで今まで何気なく行っていた動物園や水族館に行くときにそこで飼育されている生き物に対する考え方が変わったと思います。今までは、ただそこにいる、鳴き声を出したりじっとしているという印象でしたが今回の観察で生き物の行動を分析しデータとして見てみることでその個体の特徴や行動の傾向を読み取ることができました。今回のサイエンスハイクでたくさんの知識や経験を得ることができました。

冬季サイエンスハイク・犬山編を12月に実施します

日本モンキーセンターにて、サルの行動観察を行います。サルの行動を記録を取りながら観察し、数値化して考察します。さらに、東之宮古墳と犬山城を散策する予定です。

冬季サイエンスハイクを計画中!

新型コロナウイルスの猛威がまだ収まっていません。全国的にも若年層を襲う変異株が拡大しつつあります。感染拡大を食い止めることはとても重要です。今後、新型コロナがどのように推移するか先は見えませんが、生徒たちの「学びを止めない」ためにも、感染対策を徹底した冬季サイエンスハイクを計画したいと思います。詳細が決まりましたらお知らせしていきます。どうぞよろしくお願いします。

夏季サイエンスハイク(豊橋編)を実施しました

夏休みが始まって直後の日曜日、高校生16名が参加した夏季サイエンスハイク2021を豊橋市で実施しました。昨年は新型コロナウイルスの影響で実施を見送りましたが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大に注意して日帰りのサイエンスハイクを実施しました。

集合は豊橋駅です。各自でJRや名鉄電車などの交通機関を利用して集合です。時間に遅れることなく全員が集合しましたので、最初の研修地である葦毛湿原に向けて移動しました。

葦毛湿原(いもうしつげん)

葦毛湿原は豊橋市にある低層湿地で、来年には日本の天然記念物に指定される予定です。標高60〜70mの山の麓に広がっている湿原で、山際から湧き出した地下水によってつくられている湧水湿原です。東海地方にある湧水湿地としては最大規模の湿地です。葦毛湿原には、トウカイコモウセンゴケ、ミカワバイケイソウ、シラタマホシクサなどの東海地方に固有に分布している植物が多くとても貴重です。また、ミカヅキグサ、ヌマガヤなどの寒冷性の植物、ミミカキグサなどの暖地性の植物がそれぞれ自生しているなど、東海地方の自然の成り立ちを知ることができる学術的に貴重な場所でもあります。

豊橋市総合動植物公園(通称:のんほいパーク)

豊橋市総合動植物公園は「のんほいパーク」と呼ばれ、動物園・植物園・自然史博物館と遊園地からなる巨大なテーマパークで、豊橋市民だけでなく愛知県民と隣接する静岡県からも多数の来場者がある公園です。

はじめに、日本列島の成り立ちを学べる自然史博物館を見学しました。豊橋市周辺は、日本列島を東西に分ける大地溝帯と南北に分断する中央構造線があります。新城市にある豊川の川岸に露頭を見ることができます。残念ながら昨年の大雨の影響で露頭の見学はできなくなっています。自然史博物館の中には、恐竜時代から現在までの日本列島(豊橋市周辺を含む)の動植物の歴史を感じることができるようになっています。

自然史博物館の観察後は、それぞれグレープに分かれて動植物園を自由に散策しました。のんほいパークは行動展示の先駆けでもあり、展示方法に特徴があります。いつもは、水の中にダイブするホッキョクグマの行動を見る��ことができますが、いまは新型コロナウイルス感染拡大に配慮して、人が集まらないように工夫をして実施されています。動物福祉(アニマルウェルフェア)の観点で飼育されていることも勉強になりました。

<参加者の振り返り>

◯葦毛湿原で、多くの種類の植物や虫を見ることができました。また、湿原を守るために木を生やさないようにするなど色々人の手を加えないといけないということも知ることができました。のんほいパークでは、多くの、のびのびと生活する動物を見ることができました。ただ、気温が高くどの動物も暑そうでした。今回のサイエンスハイクでは、さまざまな植物の概要などを知ることができ、非常に楽しかったです。

◯今日は初めて湿地に行きました。普段生活しているなかでは、あまり見ることのない植物を見ることができ良い経験になりました。動物園ではたくさんの動物を見ることができ、動物達が暮らしやすい環境を作ってあげることが大切だと感じました。今日一日、良い日になりました。

また今回のサイエンスハイクで人間が環境破壊だけをしているのではなく、人間の手で守られている環境もあることを知ることができてよかったです。

次回は、12月�に冬季サイエンスキャンプ2021を計画します。

[pdf-embedder url=”https://static.ichimura.ed.jp/wp-content/uploads/2021/07/30232402/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AF%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%91_%E6%B1%BA%E5%AE%9A.pdf” title=”令和3年度夏季サイエンスハイク2021_決定”]

2020冬季サイエンスキャンプ(Science Camp)に行ってきました。

新型コロナウイルスの影響を受けて、伊豆大島(昨年の様子)で予定していた2泊3日のサイエンスキャンプを、岐阜県瑞浪市への日帰りハイクに変更して実施しました。

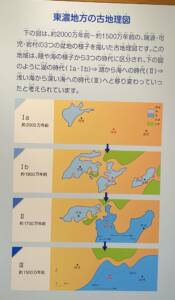

2020年12月26日、朝9時10分にJR瑞浪駅に集合した後、瑞浪市化石博物館のある瑞浪市民公園に向かいました。始めに、瑞浪市化石博物館入り口横にある「化石の地下壕」から見学します。かつて防空壕としても使われ、今は化石博物館の展示物の一つとなっています。地下壕の天井や壁を見ると貝殻をたくさん見ることができます。これを見たとき、岐阜県の山里にどうして海産の貝の化石があるかと多く��の生徒が疑問を抱きました。その謎を調べるためにすぐ隣の化石博物館を見学しました。

化石博物館には明治時代に日本で初めて発掘された絶滅哺乳類(デスモスチルス)の化石や、1970年代に行われた中央自動車道工事で出土した化石を展示しています。デスモスチルスはいまで言う「カバ」の仲間に近く、水辺や水中で生活をしていたと考えられています。そのことから考えても、瑞浪市周辺はデスモスチルスが生きていた時代は水辺であったと考えられました。実は日本列島が形作られる前(1700万年前)は瑞浪市周辺は海となっていたそうです。

化石博物館のすぐ前にある小山の山はだには露出した地層(露頭)を観察することができます。多数の貝殻が砂岩の層に見ることができます。ノジュールとよばれる貝が砂地に作った巣跡の化石も観察できます。かつて海の底であったことを実感できます。

瑞浪市化石博物館周辺の山には多数の地下壕跡を見ることができます。これは第二次世界大戦末期に戦闘機工場を作るために掘られま�した。上空からの空襲を避けるために地下に工場を作る必要があったからです。しかし、工場建設中に戦争が終わり地下の巨大戦闘機工場は完成することはなかったそうです。その工場跡地に「地球回廊」という施設が建てたれました。地球が誕生した約46億年前から現代までを様々な展示物で学ぶことができます。残念ながら地下壕の老朽化で施設を維持管理することが難しくなったこともあり、2021年3月をもって閉館されることが決まっています。

瑞浪市化石博物館・地球回廊とも瑞浪市民公園内に立たれている施設の一部です。同公園内には、岐阜県先端科学技術体験センター(サイエンスワールド)もあり、小学校未就学児から高校生・大人までが最先端の科学を手軽に体験することができます。私たちが到着した時刻からはサイエンスショーが開催されており、約50分間の科学実験を体験することができました。「音や光の干渉」「液体窒素を用いた極低温の世界」「形状記憶合金」など約20種類の実験をみることができました。一部は実際にステージ上で体験しました。

瑞浪駅の近くに「瑞浪鉱物展示館」という国内外から集められた貴重な鉱物を展示している資料館があります。宝石として有名なダイヤモンドや石英(水晶)、ヒスイ・メノウ・黄鉄鉱・砂漠のバラなど貴重な鉱物を無料で観察することができます。

参加生徒の感想

わたしは今回の冬季サイエンスキャンプで、人と考えを共有することの大切さを知りました。瑞浪市化石博物館へ行った際、歯の化石を見ながら、この歯はどういう仕組みなのか。どんな動物だったのか。などについて友達と話しながら回りました。友達と話し合う中で浮かんだ疑問は、自分の将来に役立つのではないかと思うものでした。その疑問は、友達と話し合っていなければ浮かび得ないものだと思います。友達とでなくても、人と自分の考えについて話すことはとても大切なことなのだと改めて気づかされました。今回浮かんだ疑問を自��分の将来に活かすことができたらと思います。

自分は、全ての事象は繋がっていると感じました。

例えば大地が変動したり気温が変化することによって生物の分布が変わったり、化石や鉱物ができたりして、それらも新しい事象につながっていくのを感じました。

私は冬季サイエンスキャンプを通して体験することで興味を持つことに繋がるなと感じました。最初、私は恐竜について知らなかったけど、体験するうちにどんな種類がいるのか、どうして絶滅したか気になってもっと知りたいと思うようになりました。

これからも様々なことに挑戦し自分が1番興味があることを見つけられたらいいなと思いました。

僕は今回のサイエンスキャンプで、物事を深く考えることの大切さを学びました。例えば「化石の地下壕」に行った時にそこにどのような生態があったのかを考えるだけでなくそこでどのような地質の動きがあったのか、なぜこの地下壕が掘られたのかを考えることの重要さを考えることの必要性を感じました。今回得た経験を学校生活で活かしていけるようになれたらいいなと思いました。

普段は味わえないことが体験できて良かったです。

私はいつもでは味わえない新鮮さを感じました。

知らないことだらけで始まったサイエンスキャンプでしたが、帰る頃にはたくさんの新しいことを覚えられました。

事前に調べたものと、自分の目で見たものは見え方が違ってとても面白かったです。

私は今回参加したことで、興味が深まったことを実感することができました。私の好きなものが沢山あって見ていて飽きないものばかりでした。自分一人では博�物館などに遠出することは滅多にしないことだと思うので行けてよかったです。家や学校で本を読んだりすることだけではなく、こうして出かけて実際に見てみることも大切だと感じました。

化石から当時の状況やその生物の生態がわかるのは凄くて、それを知れるのは面白いなと改めて感じました。全体の一部しか発見できなくても、そこから物事を深く知っていくということ、想像を膨らまして仮説を立てることを他のことにも生かしていきたいです。

[pdf-embedder url=”https://static.ichimura.ed.jp/wp-content/uploads/2020/12/03212924/%E5%86%AC%E5%AD%A3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E7%91%9E%E6%B5%AA%E7%B7%A8.pdf” title=”冬季サイエンスキャンプ瑞浪編”]

Ichimura Science Camp 2019 in winter

今年も冬季サイエンスキャンプ として伊豆大島に出かけました。今年は12名(希望者:中学生3名・高校生9名)の生徒が参加しました。

1日目(2019.12.25)

早朝の名古屋駅に誰1人と遅れることなく集合時間前に集まることができました。6時46分発の新幹線に乗り込みました。熱海港を9時10分に出発する高速ジェット船に乗り、10時ごろに伊豆大島に上陸しました。

天気は快晴、早速三原山への調査へ出かけました。三原山は今から33年前の11月に大噴火をし、その時に流れ出た溶岩が草原を焼き尽くしました。その後、溶岩が風化したり、コケや植物の種が運び込まれるなどして、草原が再生を始めています。いろいろな植物が溶岩流の上に現れ始めていますが、溶岩流で焼き尽くされず草原が残っている場所(1986年噴火以前の噴火で焼き尽くされた場所)とどのような違いがあるかを調べています。

外輪山(御神火茶屋)から三原山をバックに記念撮影です。山肌の黒いすじは33年前に流れ出た溶岩です。いまだに植物が生えないでいる光景が見られます。数千度で熱せられた溶岩のため、植物本体だけでなく土壌中の種子(埋土種子)も焼き尽くされました。ここから草原や森林に変化するまでを植生遷移と言い、周期的に噴火を繰り返している伊豆大島は植生��遷移を学習するには最適な教材です。さらに、今回は植生遷移の観察だけでなく、植生の違いの原因を探ります。

溶岩流の先端部まできました。遠くから観察した時は何も植物が生えていないようでしたが、実際に溶岩流の上に登るといくつかの植物を見ることができました。溶岩の表面には緑色のコケが育ち始めている場所があります。また、ハチジョウイタドリがパッチ状に溶岩流状に点在し、その根本は自身の落とした葉から変化し始めている土壌ができ始めているところが観察できました。少しずつ土壌が作られ、それに伴って植物が大きく育つと同時に、別の種類の植物が進入できる条件を作り出していることがわかりました。

夕食はサイエンスキャンプ 恒例の自炊です。スーパーで地元の食材を購入し協力して食事を作りました。今日は鍋料理となりました。料理を食べながら参加者交流の時間としての自己紹介タイムです。始めてて顔を合わせたこともあり有意義な時間となりました。全員の顔と名前を必死で覚えました。食後は冬の星座観察です。iPadのアプリを使って星座名や星の名前を見ながら実際の星空と見比べます。プラネタリウムで見られるような星空が目の前にあり非常に感動しました。冬の代表星座「オリオン座」「おうし座」や「すばる(プレアデス星団)」がきれいに見られました。望遠鏡ではオリオン座の馬頭星雲も見ることができました。名古屋では見られない星空を見られました。

2日目(2019.12.26)

昨日の快晴から一転して雲が多い日となりました。天気予報では午後に雨が降るということなので調査は3日目に延期し、午前中は日本の地形図に唯一「砂漠」と表記される裏砂漠を歩き、午後は島内を巡って伊豆大島の歴史に触れることにしました。

3日目(2019.12.27)

最終日、朝から快晴になり、昨日延期した調査を中心に活動しました。1日目の調査区域で10m×10mの方形区を3つ作り、その内側にどのような植物がどれくらい生えているかを調査します。国立公園内であるため植物を持ち帰ることができないため、普段授業で使っているiPadを活用します。方形区内の植物を撮影し名古屋に戻ってから同定することにしました。

15時30分の高速ジェット船に乗り、伊豆大島を離れました。16時15分ごろに熱海港に到着し、17時14分発の新幹線(こだま)に乗って名古屋に向かいました。3日間のサイエンスキャンプ で得た経験(科学の見方・考え方)を今後の学校生活でも十分に生かしていきたいと思います。また、このサイエンスキャンプ に参加することに賛同してくれた保護者のみなさまに感謝いたします。ありがとうございました。

[pdf-embedder url=”https://static.ichimura.ed.jp/wp-content/uploads/2019/12/29210218/%E5%86%AC%E5%AD%A3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E7%B6%B1_%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf”]

Ichimura Science Camp 2019 Summer

8月5日(月)〜7日(水)の2泊3日、長野県駒ヶ根市(駒ヶ根キャンプセンター)でサイエンスキャンプを実施しました。中1から高2まで男女合わせて11名が参加しました。

1日目

集合場所(名鉄名古屋バスセンター)に定刻通り集合し、菅の台バスセンターに向けた高速バスは7時30分に出発しました。快晴の空の下、バスは約2時間30分後に菅の台バスセンターに到着しました。バスを降りたあと私たちは、太田切川にかかるコマクサ橋を渡り、菅の台バスセンターに隣接している「森と水のアウトドア体験公園」に向かいました。太田切川が上流から運んだとされる巨石が横たわる公園で昼食を済まし、太田切川でしばらく川遊びを体験しました。かつて太田切川から運ばれた土砂は扇状地を形成しました。駒ヶ根市一帯はその扇状地上にあります(いまは太田切川が氾濫しないように砂防ダムが作られています)。

駒ヶ根は地下に良質な地下水が流れているため、水を使った産業が発達しています。良質の水を使う酒造りが盛んです。マルスウイスキー蒸留所の工場見学をさせていただきました。中央アルプスに位置する木曽駒ケ岳の東側は花崗岩質でそこを流れ出た地下水はミネラルが豊富なのです。材料の麦も国産にこだわっているとのことです。仕込み・発酵・蒸留・貯蔵(熟成)の工程を見学できました。酵母によるアルコール発酵の仕組みは高校1年生の「生物基礎」で学びます。蒸留のしくみの原理については高校2年生の「化学基礎」で学びます。

今日から3日間はコテージを貸し切って食事は自炊となります。事前学習会でメニューを打ち合わせてありますので食材も分担して持ち込みました。現地で調達した食材と合わせてチームごとに工夫しながら調理します。餃子を作ったり、うどんを作ったり、麻婆豆腐を作って楽しくいただきました。

夕食後は星座観察に出かけます。各自用意したiPadにインストールした「星座表」アプリを使って夏の星座を観察します。今夜の課題(Mission)は、北斗七星の二重星の観察です。北斗七星の柄の端から数えて2番目の星は二重星です。駒ヶ根のような光害の少ない夜空で観察できます。また、夏の大三角(ベガ・アルタイル・デネブ)と天の川、木星とさそり座のアンタレスを観察します。

2日目 駒ケ岳登山と高山植物の観察

サイエンスキャンプの2日目は駒ケ岳登山と高山植物の観察です。6時半に駒ヶ根キャンプセンターを出発です。菅の台バスセンターからしらび平に向けてバスに乗ります。本格的な登山シーズンでもあるため臨時バスが出ていました。しらび平から千畳敷カールへは標高差約1000mをロープウェイで登っていきます。ロープウェイのゴンドラは約8分間で標高差1000mを移動します。窓の外の植物が亜高山帯から高山帯へと変わっていきます。標高2612mの千畳敷駅に着く頃には背の高い大木はすっかり見られなくなります。軽くストレッチと準備体操後いよいよ木曽駒ケ岳に向けて出発です。ここでの課題(Mission)は高山植物(特にお花畑)の観察です。色とりどりの花々を写真に収めめていきます。

いまから約2万年前の氷河期、日本列島は氷河に覆われていました。氷河が滑り落ちる時、ゆっくりと山肌を削っていきます。削られた山肌はお椀の底のように丸みを帯びます。これがカール地形です。氷河が削った土砂が集まったところをモレーンと呼びロープウェイ駅の少し盛り上がった場所も確認できました。

3日目 光前寺のヒカリゴケと早太郎伝説

サイエンスキャンプの最終日はヒカリゴケの観察です。駒ヶ根市光前寺境内の石垣のすき間には「ヒカリゴケ」と呼ばれるコケが自生しています。ヒカリゴケはホタル(蛍)やヤコウチュウ(夜光虫)のように、コケが自ら発光しているわけではありません。ヒカリゴケの原糸体の細胞がレンズ状(レンズ状細胞)になっていて、太陽光がこの細胞に入射するとレンズ状細胞内で屈折し細胞内に光を集めます(集光)。その場所に葉緑体がありヒカリゴケはこの光を利用して光合成をしているのです。光合成で使われなかった光(緑��色の光)は細胞外に反射光として入射した方向に戻り、私たちはその反射光を見ているのです。光を背にした時にだけ光ってみられるのはこのためです(ビー玉に光を当ててみるとその仕組みを知ることができます。挑戦してみてください)。ヒカリゴケはレンズ状細胞によって効率的に光を集めることができるため、薄暗い石垣のすき間や洞窟内でも生育することができるそうです。現在、ヒカリゴケは環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されていてとても貴重な生物種の1つとなっています。

2泊3日という日程で様々な体験ができたことでしょう。この貴重な体験をこれからの学生生活とその後の人生生活で活かしてもらいたいと思います。近日中に生徒の感想をまとめて報告します。

次のサイエンスキャンプ(Science Camp 2019 Winter:伊豆大島)は、12月を予定しています。

[pdf-embedder url=”https://static.ichimura.ed.jp/wp-content/uploads/2019/08/29213519/%E5%B8%82%E9%82%A8%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A4%8F%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%85%E5%AE%8C%E6%88%90.pdf”]

Science Camp: 理科野外実習(伊豆大島編)が始まりました。

市邨高校では、各分野の研究者の話を聞いたり、実際の研究所・工場などを訪問しています。その一環として伊豆大島を訪れる野外実習(12月22日〜24日)を実施します。

「生物基礎」の授業で学ぶ「植生とその遷移」では、一次遷移の例として多くの教科書で伊豆諸島が取り上げられています。今回の野外実習では2泊3日の日程で、伊豆大島における植生の変化(火山噴火で植物が失われた土地からどのように植物が再生されるか)を実際の目で見て学んできます。また、伊豆諸島がどのような地殻変動で生まれたか、伊豆大島特有の動植物、伊豆大島見られる夜空など、参加者それぞれが探求のテーマを持って調査します。

上の3枚の写真は、31年前に筆者が撮影した伊豆大島三原山噴火の様子です。今回の調査では31年間で植生がどのように変化したかも観察します。

今回の実習のもう一つの目的に、「自ら考え、判断し、行動する」を掲げました。

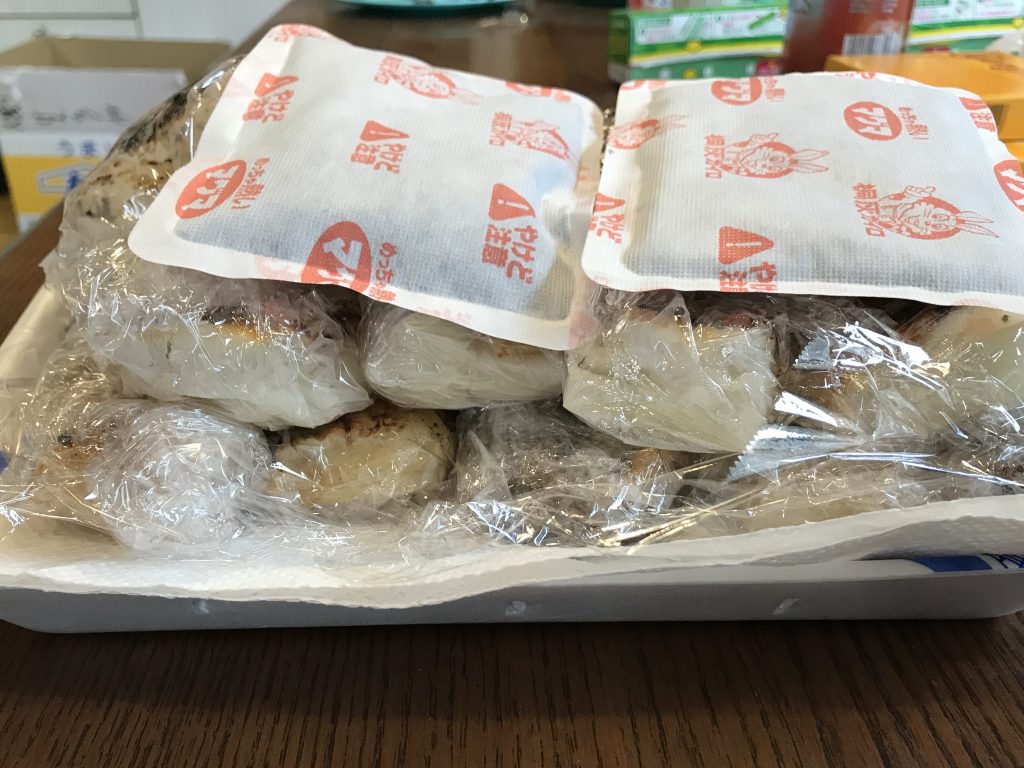

実習期間中の食事については、現地の食材を使って自分たちで調理することにしました。宿泊先も旅館ではなく貸別荘を選びました。事前に打ち合わせたことは、「食材として持ち込むものは、一人当たり米2合とおかず缶詰1〜2個まで」です。その他の材料は現地の方々に直接話を聞いて買い揃え、自炊することにしました。

買ってきた食材を洗ったり、切ったり、焼いたりと食事作りを協力して行いました。

現地で調達した食材を使った食事ができました。みんなで美味しくいただきました。今日の夕食後は、引率教員による星空観察です。参加者の皆さんは事前にiPad(星座早見アプリ)で予習してきました。

明日はいよいよ三原山を目指します。

野外実習2日目 いよいよ 三原山を目指します!

昨日の雨も小休止、太陽こそ見えませんが雨は上がりました。予報では昼頃から一時的に雨になりそうなので早めに行動します。朝7時に宿泊所を出発です。三原山登山口へ向かいます。

伊豆大島の三原山は今から32年前の1986年秋、突然噴火活動を活発化させました。三原山は、江戸時代以降40〜50年の周期で小規模な噴火活動を続けている活火山です。1986年の噴火もその周期に当てはまっていましたが、噴火の規模が大きく違っていました。下の写真で数本の黒い筋が見えますが、これがそのときカルデラ火口を超えて流れ出た溶岩流です。今からその溶岩流を目指して歩きます。

溶岩流の先端まで来ました。噴火から32年経っているため溶岩流の上には植物が生え始めています。しかしもともと高熱の溶岩の中に植物の種子はありませんので、これら植物の種子は、風で飛ばされたり、鳥や動物に付着した種子が運ばれたものです。このように地面に植物の種子などを含まない土地から植物が始める現象を植物遷移といいます。先ほど紹介したように、伊豆大島三原山は周期的な噴火が起こるたびに植物の遷移が見られるため、植物の移り変わりにかかる時間が計算できるので野外調査には最適なフィールドです。あまりにも気持ちよかったので横になって自然を体で感じています。

三原山外輪山の内側(カルデラ内)は周期的に起きた溶岩流がそこかしこに見られ、植物相はあまり豊かではありません。さあ、登山道を火口に向かって進みます。

三原山(標高758m)が大噴火を起こしてから32年余りが過ぎました。その間にも自然の営みは絶えることなく続いています。植物は溶岩によって土中の根だけでなく種子も焼かれ、大地は溶岩流で覆われてしまいます。溶岩に植物の種子が風で飛ばされてきても根を張るための土がありません。降った雨も保水されることなく流れてしまいます。植物が生育できる環境ではありません。しかし植物は長い年月をかけて植物が生育できる環境へ作り変えていきます。次の写真を見てください。溶岩のところどころに緑色の斑点が見えることでしょう。コケ類や地衣類の仲間です。コケ類や地衣類が溶岩の上に張り付くように生育を始めます。深く根を張らないため溶岩の上にも生育できます。

コケ類や地衣類の遺骸や溶岩の風化による土砂から土壌が作られると、パイオニアプランツ(先駆植物)が侵入してきます。伊豆大島でのパイオニアプランツはハチジョウイタドリになることが多いそうです(一年草であることから冬季の時期ではすでに枯れていました)。黒い溶岩流の上にも植物が侵入し始めている様子が下の写真でもよくわかる。黒い溶岩流の輪郭がはっきりしなくなってきた。

火口付近には、火口を取り囲むように遊歩道が作られている。火口を覗きこむといまでも噴気を挙げている。雨が降ってきたので先を急ぐことにしました。

三原山が1986年の大噴火を起こす2年前に公開された映画「ゴジラ」のラストシーンで三原山は登場します。超音波装置によってゴジラは三原山まで誘導させられます。そして人為的に噴火させられた三原山の火口にゴジラを落として、ゴジラは消息を絶つという。ゴジラはどんな気持ちだったのでしょうか。実際に、その2年後に三原山が噴火をしたことで「ゴジラの祟�り」とも言われました。

三原山を下山して、日本で唯一の火山専門博物館「伊豆大島火山博物館」まできました。この施設は1986年の大噴火の教訓を後世に伝えながら、伊豆大島の自然について考えられる施設となっています。伊豆諸島の成り立ちだけでなく日本列島全般に学ぶことができるようになっています。溶岩樹型が置かれていました。森林地帯を溶岩が流れる時、溶岩が樹木の幹を取り囲むように流れます。樹木の幹は溶岩の熱で燃えてしまいますが、溶岩はそのまま冷えて固まるため幹の部分だけ丸く穴が開いてしまうようです。

伊豆大島が火山の島であるだけでなく、地殻変動の影響を受けている様子を見ることができる場所へ行きました。通称「バームクーヘン」と呼ばれている地層断面です。なんとバス停の名前も「バームクーヘン」です。地層断面がきれいに現れている場所です。見事にきれいな縞模様を見ることができました。とても美味しそうです。

二日目の夕食です。大島産のマグロ、けんちんうどん(かつおと野菜だしの煮込みから、うす味みそ煮込み、濃い味噌味のうどんと、具を変え 、味を変えました)、おかわりたくさん(鍋はキッチンにあります。昨日入れたバラ肉の出汁、きょうは牡蠣も足して)。しあ��わせな食事でした。

12月23日は今年最後の満月となりました。今日降っていた雨もすっかりと上がり、きれいな満月を拝むことができました。

月を見ていた生徒たちからは、次の歌が聞こえてきました。

天の海に 雲の波立ち 月の船 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ

(柿本人麻呂)「天の海に雲の波が立ち月の船が星の林に漕ぎ隠れていくのが見えるよ」

就寝時間までしばらくお茶を飲んでゆっくりすごします。明日の計画を考えながら�。

理科野外実習も最終日(3日目)

名古屋から遠く離れた太平洋に浮かぶ伊豆大島での実習も今日が最終日です。本実習の目的とは別に、参加者それぞれが課題を設定して臨んだ実習でした。充実した3日間を過ごすことができました。

実習最後の食事作りです。