7月10日(土),佐藤安信先生(東京大学・大学院教授)が主催するHSPシンポジウム「ミャンマーにおける人間の安全保障——COVID-19の影響と日本の役割」に参加しました。

佐藤先生の授業を受けるのは先月24日以来です。

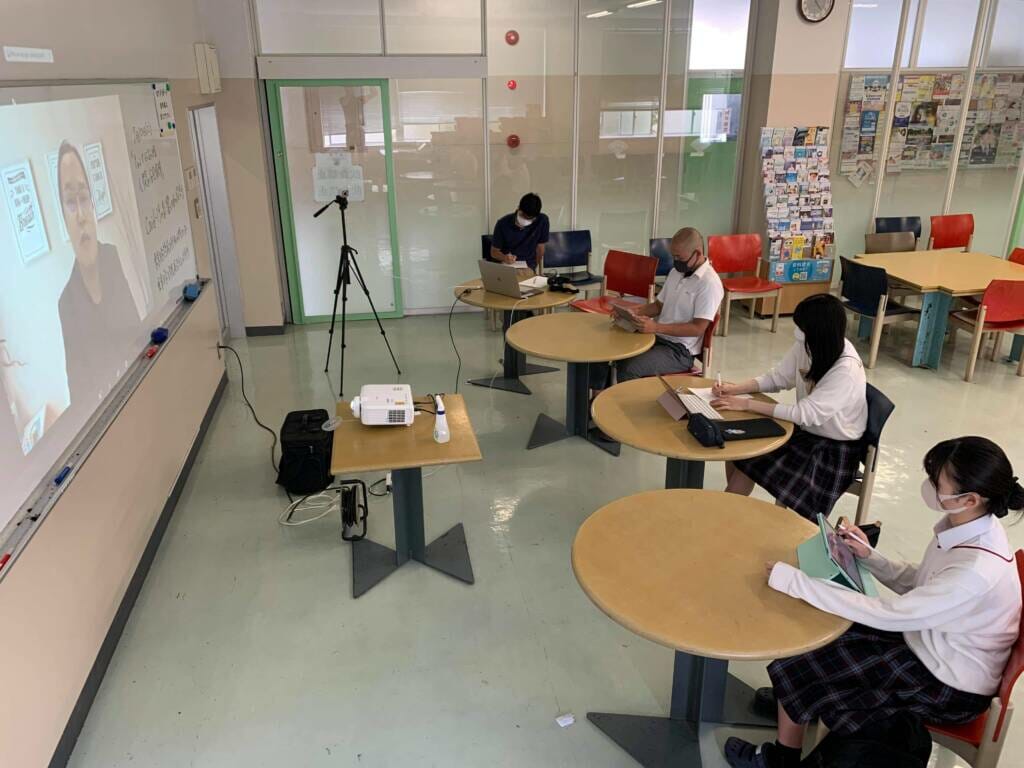

今回のシンポジウムは�、東京大学大学院総合文化研究科で取り組まれている「人間の安全保障」プログラムの一つとしてオンラインで開催されました。全国から多くの方が参加していました。本校からは難民問題について問題意識をもち校内外で実際に難民問題に取り組んでいる生徒3名・教員2名が参加しました。

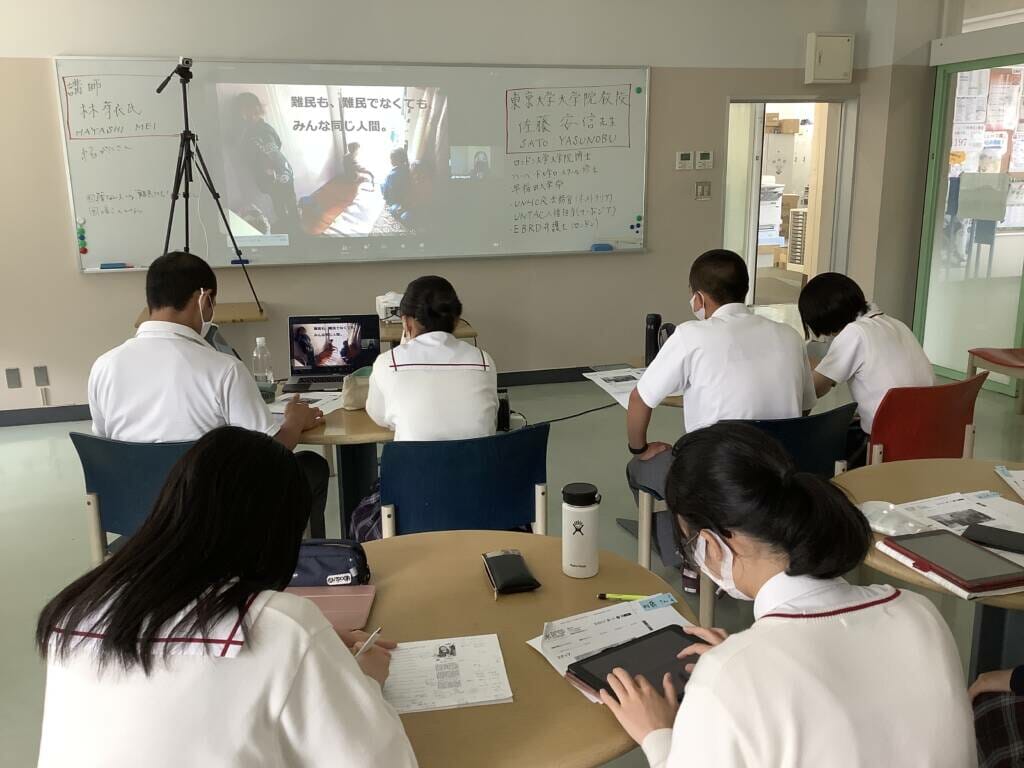

はじめに基調報告としてジン・マ−・アウン氏(ミャンマー国民統一政府の外務大臣)からミャンマーの現状を報告していただきました。オンライン中継するはずでしたトラブルがあり、ライブではなく事前に録画された報告でしたが緊迫するミャンマーの様子をうかがい知ることができました。

つぎに、非政府アクターを代表して4名の方々の報告を受けました。根本敬先生(上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科教授)、市原麻衣子先生(一橋大学准教授、カーネギー国際平和基金客員教授)、エヴァン・A・ラクスマナ先生(インドネシア国際戦略問題研究所主任研究員)、ローマン・カーヨー先生(SIPA Partnersプリンシパル、ISEAS-Yusof Ishak Instituteミャンマー研究プログラム アソシエイト/ディレクター)の皆さまです。

ミャンマー情勢を見据えて、人道支援(人間の安全保障)はどのようなことができるのでしょうか。専門家からの意見を聞いてもすぐに答えを出さなければな��らい問題ではありますが、すぐに答えが出るような問題でもありません。私たちが考えたことは、ミャンマー国内の争い(内戦)が拡大しないように配慮しつつ、苦しんでいる市民に手を差し伸べること。なかなか答えは見つからないけれど、この現状をわたしたちの周りにいる家族や友達とも現状を共有していきたいと思います。

6月24日(木),東京大・大学院のオンライン授業に参加。

これまでの学びがさらに深まり、持続的な支援の必要性が確認されました。

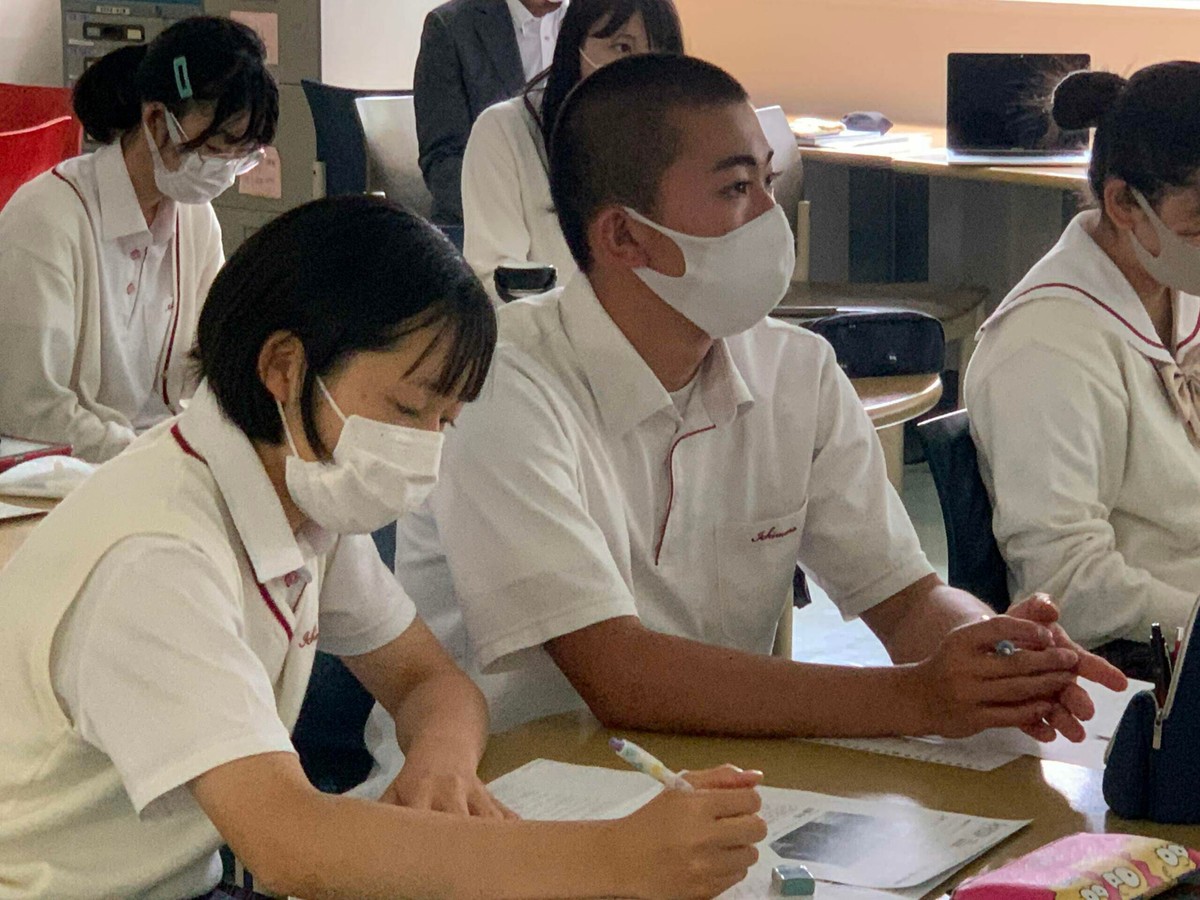

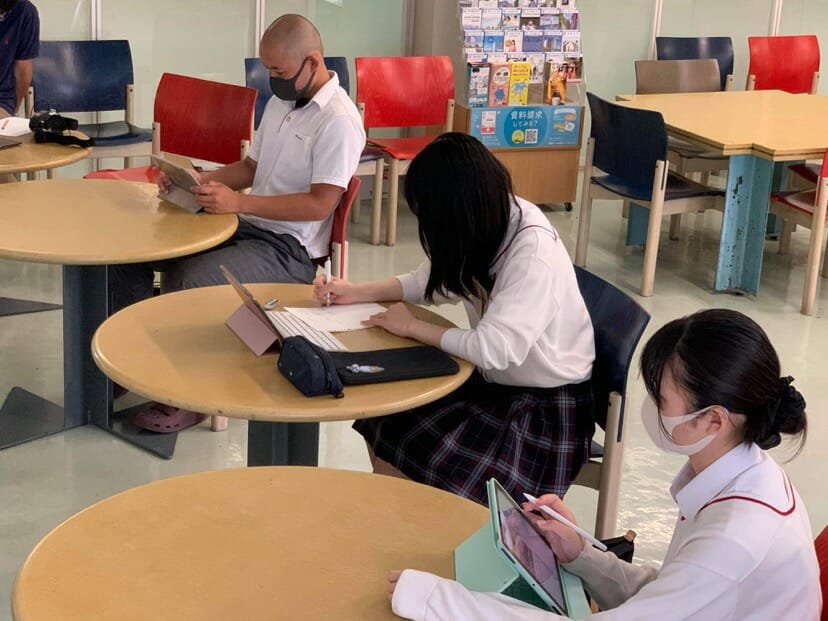

6/24(Fri),高校生8名が東京大学大学院教授の佐藤安信先生のゼミに参加しました。

東京大学は新型コロナの影響で大学院生向けのゼミがオンラインで実施されています。

佐藤安信先生は、大学院総合文化研究科で「人間の安全保障」を担当されています。今回の授業は、中東ヨルダンで難民女性を支援されている林芽衣さんから中東における難民の状況報告でした。この授業を通じて、今後の人道支援についてどうしたらよいかなど深く考えさせられました。

中東のヨルダンは比較的新しい国家で、治安もよく生活しやすい国ということを伺いました。また、隣国のパレスチナ・イラク・シリアから難民が流れ込み、難民の人数はヨルダン人口の約3割に��もなっています。そのほとんどが、難民キャンプではなくヨルダンの市中でヨルダンの人と同じように生活していることを学びました。ただ、シリアにいたときと同じ職業につけず、生活基盤はとても不安定だということです。そこで、林芽衣さんは、8年前に設立した「トライバロジー」を通じて難民の自立支援を行っているのです。市邨高校は約4年前に林芽衣さんと知り合うことができ、それ以来林芽衣さんの活動を支援することを行ってきました。年に1度、「市邨高校難民支援の夕べ」を開催し、難民のことを広く一般の方に知ってもらう活動を行ってきました。今回、東京大学のオンライン授業に参加することができたのは、私たちのこれまでの活動を林芽衣さんが佐藤安信先生に照会していただいたからでした。

ただ、今回のオンライン授業では知らなかっこともたくさんあり、非常に勉強になりました。特に、林芽衣さんの講演に対する東大院生の質問に深く感銘を受けました。私たちも、たくさんの情報から真実を見出す洞察力をこれからも磨いていきたいと思いました。

◎主な質疑応答◎

Q 難民キャンプ内外では、子�どもに対してどのような教育が施されているか。

A 一日の中で2回授業を行う2部制を実施しています。ただ、ヨルダン人向けの授業と難民の子ども向けの授業は同等にはなっていない。ただ、同じヨルダン人もシリア難民も共通の言語(アラビア語)を使っているため言語による障壁はない。

Q ヨルダンはこれほどの人数の難民を引き受けているけれど、難民条約を批准しないのはどうしてか。

A ヨルダンの国の成り立ちに大きく影響されている。ヨルダン人はシリア人もパレスチナ人も、自分と同じ「アラブ人」であるから、同じ部族として手助けしている。一方で、ヨルダンが難民を支援することでいろいろな国々がヨルダンを支援・援助してくれる。難民条約を批准しない理由ははっきりしないが、批准しないほうがヨルダン国として独自の難民政策を策定できることが大きいのではないか。

Q 難民がビジネスで自立できるようにするために、どのような支援が必要か。

A 難民自身の活動が持続可能となるようにする必要があります。そのためには品質管理(QualityControl)が重要です。1ミリの誤差を許さないなど、ときには強めの指導をしています。

Q ザータリ難民キャンプ内では、どれくらいの子どもたちは教育を受けられているのか。

A キャンプ内の学校は小学校のみ。ほとんどの子どもが小学校へは通っています。しかし、中学校からはキャンプ外になり、危険ということで女の子は中学へは進学していません。男の子も労働力とみなされることから、中学に通える人数は小学校と比べて激減してしまいます。